~本記事のテーマ~

- 公務員の教養試験で数的処理はどうやって勉強すると良いの?

- 数的処理の勉強って重要なの?

公務員を目指しています。

教養試験で数的処理は重要ですか?

勉強法を教えてほしいです。

そんな疑問にお答えします!

数的処理は、公務員試験合格にとても重要な試験科目。

対策に時間がかかるものでもありますが、勉強法を確立してしっかり取り組んでいけば、確実に得点できるようになるでしょう!

本記事では、教養試験の数的処理の勉強法を紹介します。

民間から公務員転職の経験がある僕が、数的処理について徹底解説するので、ぜひ参考にしてみてください!

【公務員】教養試験の数的処理は超重要科目!

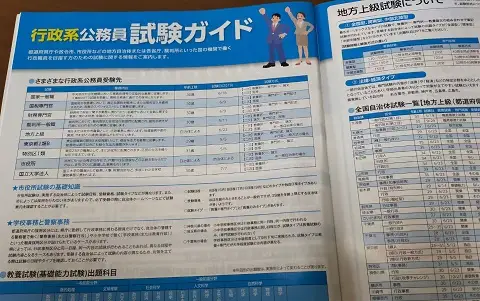

公務員試験のなかで、もっとも対策に時間がかかるのが教養・専門の筆記試験対策。

膨大な範囲を勉強することになりますが、中でも数的処理は超重要な科目です!

数的処理は次の3科目に分かれます。

- 数的推理

- 判断推理

- 資料解釈

教養試験の中で数的処理3科目は、

- 出題数が多い!

⇒全体の3~4割を占める! - 対策に時間がかかる!

⇒継続的学習が必要!

という特徴があり、試験の1年程度前から取り組んでいくことをおすすめします。

とくに、数的推理と判断推理の出題割合は多いです。

数的処理だけで3~4割なんて、かなりの高配点ですね。

ということは、数的処理を得意にすれば、合格率はグンと上がります!

僕自身、社会人枠で市役所試験にチャレンジして合格しましたが、数的処理はかなり重点的に対策しました。

本試験では全問解答し、大きな得点源にすることで合格につながったといえます。

公務員を目指す方で1次試験に合格する人は、数的処理での得点を逃しません。

重点的に取り組んでいくべき分野です!

【公務員対策】教養試験の数的処理の勉強法を解説!

まずは、数的処理の3科目で出題される問題についてチェックしていきましょう!

数的推理

公務員試験で出題される数的推理は、中学や高校で学習した数学の内容に関連した分野です。

- サイコロやコインを利用した問題(確率、場合の数)

- 方程式の応用問題(割合、濃度)

- 図形問題 など

勉強法としては、問題集を解いて学習していくことがベスト。

しかし、なかなか学習が進まない場合もあります。

上記の単元で分からないところがあれば、解説が多い参考書を使って、一から復習するとよいでしょう。

高校生や中学生が使う数学の参考書等を利用してもよいかと思います。

判断推理

公務員試験で出題される判断推理は、クイズやパズルのような問題が出題される分野です。

勉強法としては、とにかく問題演習が重要。

初めのうちは、「分かりそうだけど答えが導き出せない・・・」ということが多いと思います。

そんなときは答えをすぐ見るのではなく、

「一度しっかり考える⇒解答・解説をよく読んで理解する」

という流れを繰り返して、考える力を身につけていきましょう。

ただし、分からない問題を考えすぎるのは時間のムダです。

最初のうちは、答えを見て「なるほど・・・」と理解していくことが大事かと思います。

資料解釈

公務員試験で出題される資料解釈は、図表やグラフを使い、正誤の選択肢を選ぶ問題が出題されます。

「数値の比較(差や割合)」や「増加量(率)」を計算する必要があるため、解くのに時間がかかりますが、確実に得点できる問題。

勉強法は、ひたすら問題演習することです。

問題に解きなれてくると、複雑な公式などは必要ないことが分かってきます。

「四則計算(加減乗除)」や「割合」が確実にできることが必要なので、繰り返し解いて、解答スピードを上げていきましょう。

数的処理3科目の勉強法まとめ

教養試験で出題される数的処理の対策は、とにかく「慣れ」が大切です。

勉強法としては、有名どころの問題集を買って、数多く&繰り返し問題を解いていきましょう!

数的処理に慣れるためには、

- 毎日解くこと

- 数か月単位での学習を継続すること

が重要。

たくさんの問題にふれていくと、解き方のパターンが理解できてきます。

パターンさえ覚えてしまえば、どの問題にも対応できるようになるため、数をこなして解答のスピードを上げていきましょう!

数的処理に取り組む上で、どうしても苦手な部分は出てくるかもしれません。

その場合は、基本的な問題ができるレベルになっていればOK!

それで、他の受験生が確実に得点してくる問題は押さえられるので、大きく差をつけられることはないでしょう。

【公務員向け】教養試験の数的処理におすすめの問題集・参考書!

では、公務員試験の教養対策として、数的処理の勉強におすすめの問題集・参考書を紹介していきます。

公務員試験の勉強法としては、スーパー過去問ゼミ(スー過去)を利用することが王道。

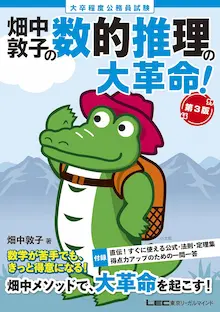

しかし、数的推理や判断推理に関しては、「畑中敦子シリーズ」が分かりやすくてオススメです。

以下に紹介していきます!

数的推理・判断推理

数的推理・判断推理の勉強なら、畑中敦子シリーズは人気です。

「ワニ本」の愛称で、定番問題集となっています!

個人的にも、次の点でオススメ!

- しっかり問題演習に取り組める

- 解説が分かりやすい

予備校LECとのコラボ版「ワニ本」は、昔からある問題集で、知人にも使ってた人は多いです。

2022年10月に最新のバージョンが発刊されているので、情報もわりと新しいかと。

随所に「ワニ」がアドバイクしてくれ、イラストも見やすく使いやすいかなと思います。

▼畑中敦子のワニ本シリーズ

畑中敦子シリーズの最新版なら、ザ・ベストNEO!

(※2023年1月発刊)

迷ったら、より新しい情報の入った「ザ・ベストNEO」でOKでしょう。

▼畑中敦子のザ・ベストNEOシリーズ

スー過去ももちろんオススメではありますが、過去問演習を徹底的に行っていく感じで、難しい分野だと挫折しがちになります。

進めていく上で「難しい…」と感じれば、ちょっとレベルを下げた畑中敦子の「天下無双シリーズ」もあり!

まずは、「ザ・ベストNEO」で取り組んでみて様子を見ると良いでしょう!

数的処理は、とにかく早めに勉強をスタートすることをオススメします。

対策に時間がかかりますし、勉強してみないと得意・不得意がわかりません。

まずは「畑中敦子のワニ本」で学習を開始してみて、必要に応じて他の問題集も考えると良いでしょう。

資料解釈

こちらは、公務員試験対策の王道問題集であるスー過去。

資料解釈と文章理解がセットになっているので、個人的には資料解釈はスー過去がオススメです。

(※畑中敦子「ザ・ベストNEO」でもOK!)

スー過去は、過去問を例に挙げながら解説していく構成になっており、問題演習もしっかりできます。

公務員試験受験生は、スー過去はひととおり揃えている人も多いでしょう。

参考書に迷ったら「スー過去」ですね。

他の科目もそうですが、まずは「スー過去3周」を目標に取り組む受験生は多く、繰り返し演習してマスターしていくのがおすすめ!

~チェック~

現在は「スー過去7」というバージョンですが、2023年9月から順次改訂されてきました。

旧版の「スー過去6」をお下がりで持っている人もいるかと思いますが、新版に買い替えた方がよい科目もあります。

「旧版と新版、どっちを使ったらいいの?」とお困りの方は、下の記事を参考にしてみてください。

スー過去は、3年に一回新版が出る傾向です。

(※前回は2020年度に改訂)

年度途中に新版が出てくるので、旧版⇔新版のどちらを使うか作戦を立てておきましょう!

▼畑中敦子シリーズならこちら!

【苦手克服!】数的処理を強化したいなら通信講座の教材もあり!

公務員試験対策を独学で行っている人はとくにですが、数的処理の勉強は行き詰まることも多いです。

「もうイヤだ・・・」と投げ出したくなることもあるかと思います。

そんな数的処理が苦手と感じる方には、通信教育の教材を利用するのもおすすめ!

予備校などの通信教育は「料金が高い」イメージもありますが、単科講座なら安く受講できたり、安価なタイプの教材もあります。

おすすめの通信教育は次の2つ!

- 予備校アガルートの単科講座「数的処理」

- スタディサプリ公務員講座

予備校アガルートの「数的処理対策講座(単科講座)」

アガルートアカデミーは、さまざまな資格取得に向けた講座を提供する予備校です。

通院講座特化型の予備校で、公務員試験対策の講座も開講されています。

アガルートのメリットとして、科目ごと・試験ごと(面接や論文など)を単体で受講できる「単科講座」が準備されているところです。

費用面で公務員試験対策に予備校の利用が難しい方もいると思いますが、単科講座なら、わりと安価な料金で利用できます。

~アガルートで開講中の数的処理講座~

- 地方上級&国家(一般・専門)職&裁判所対策用

⇒数的処理対策講座:38,280円(税込)

※初級編は16,280円(税込)

≫アガルート数的処理対策講座の申込はこちら(公式) - 国家総合職対策用

⇒国家総合職の数的処理対策講座:21,780円(税込)

≫アガルートの国家総合職向け数的処理対策講座(公式)

▼アガルート公務員講座の詳細&申込はこちらから!

▼アガルート公務員講座の特長&評判が知りたい方はこちら!

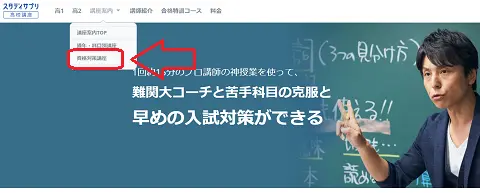

スタディサプリ公務員講座

最近、英語学習や中高生の勉強に人気になりつつあるスタディサプリ。

そのスタサプから公務員試験対策の一部を扱った講座も出ています!

(※高校講座の中の「資格対策講座内」)

動画授業&テキスト(ダウンロード可)の学習スタイルで、

- 数的処理の分野である「数的推理」「判断推理」

- 専門科目「政治経済」

の基礎を分かりやすく学ぶことが可能です!

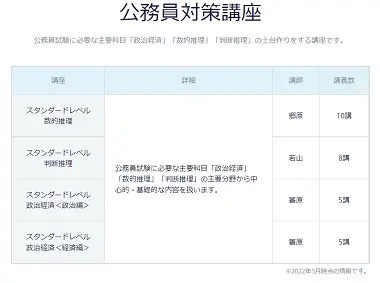

スタサプ公務員対策講座の内容は以下のとおり。

~スタディサプリ公務員対策講座(高校講座)~

- 学習スタイル

動画授業&テキスト(ダウンロード) - 講座

- スタンダードレベル数的推理 10講

- スタンダードレベル判断推理 8講

- スタンダードレベル政治経済<政治編> 5講

- スタンダードレベル政治経済<経済編> 5講

※授業動画とテキスト(ダウンロード可)で構成。

※高校講座・大学受験講座・資格対策講座なども含めて、4万本の授業動画が見れる。

⇒月額2,178円(税込)・14日間の無料体験期間あり!

講座は「一部の範囲」かつ「スタンダードレベル」の設定になっているので、スタディサプリだけで公務員試験を合格する力をつけることはできません。

しかし、勉強の取っ掛かりとしては有効です。

とくに、数的推理・判断推理は、コツをつかむことが大事!

スタサプ

![]() で基礎を固めておけば、その後の勉強効率はグンと上がるので、まずは動画授業で学習しておくのはオススメです。

で基礎を固めておけば、その後の勉強効率はグンと上がるので、まずは動画授業で学習しておくのはオススメです。

その他にも、政治・経済はつまづきやすく、「勉強が進まない・・」と悩みを持ちやすい分野なので、公務員試験の土台作りに最適。

月額2,178円で高校講座(5教科)の動画もすべて見ることができるため、基礎から復習したい分野は利用するとよいでしょう。

個人的には、公務員試験対策を始めるときに、1~2か月利用して、数的処理中心に学習しておくとよいかなと思います!

下記事でも詳しく解説していますので、興味のある方は合わせてご参考にください!

\数的のコツをつかんで勉強の効率アップ!/

公務員合格を目指すなら予備校利用が近道!

僕自身は、問題集を買い込んで「独学」で公務員試験に臨み、合格を勝ち取ることができました。

市役所試験など、独学でも十分合格を狙えるものはあります。

ただし、やはり公務員合格への近道は「予備校」の利用。

予備校は、公務員試験対策の”プロ”であり、右も左も分からない独学生との差は大きくなるでしょう。

~公務員予備校のメリット~

- 公務員合格に向けて、やるべき試験対策が明確になる!

- 膨大な範囲の1次試験対策(筆記)が効率的に進められる!

- 独学ではやりづらい「論文・面接」の2次試験対策が可能!模擬面接がある予備校も!

僕の経験上、独学は「何をやっていいのか分からない・・・」と、不安や時間の無駄も生じます。

かと言って、「予備校を利用するのは、費用が・・・」という方も多いでしょう。

公務員試験は、人生の中でも大きなハードル。

一発合格のメリットや、万が一の不合格のデメリットを考えると、費用面を惜しむのは得策ではないかもしれません。

クレアールなどの通信講座はオススメ!

個人的には、公務員予備校を利用するなら、自宅で学習できるオンライン(通信)講座一択!

自宅での学習ができる人なら、通学時間はムダになるので、時間効率の良いオンライン講座がよいでしょう。

公務員合格に向けた通信講座なら、比較的安価に、充実した試験対策が可能な「クレアール」がオススメ!

受験指導歴50年を超えるノウハウで、公務員合格における実績もあり!

引用:クレアール

引用:クレアール

![]()

模擬面接などの二次試験対策を含め、効率的に公務員合格への力が付けられるでしょう!

「独学はちょっと不安もある・・・」という方は、資料請求(無料)で情報収集しておくことをオススメします。

クレアールの資料は、「試験情報」や「試験対策のポイント」など、受験生にとって有益な情報も多いです!

公務員予備校クレアールの資料

\クレアールの資料をチェック!(無料)/

その他公務員予備校のおすすめ!

その他にも、公務員予備校はたくさんあります。

LECや大原

など公務員合格実績の多い大手予備校や、オンライン講座のアガルート

といったところは人気どころ。

予備校によって、学習スタイル(通学・通信・テキスト通信など)や、費用面もさまざまですので、公式サイトや資料請求でチェックしておくと良いでしょう!

- アガルート

- オンライン

- 1次~2次試験対策充実!(模擬面接あり)

- 料金目安:約10万円~40万円

- クレアール(公務員)

- 通信

- 月によって大きな割引があるなど、安価に受講できる!2次試験対策も充実!

- 料金目安:175,000円~350,000円

- LEC

- 通信/通学

- 公務員上位合格等、実績ばバツグンの大手予備校!充実の指導&サポート!

- 料金目安:約20万~40万円

- 大原専門学校(公務員講座)

- 通学(教室・映像)/通信(Web・資料)

- 合格実績の多い有名予備校!充実の指導&サポート!

- 料金目安:約6万~40万円(入学金6,000円)

- スタディング

- オンライン

- 教養型受験向け!オンライン学習で安価に効果的な学習が可能!(模擬面接なし)

- 料金目安:55,000~66,000円

※コーチングプランもあり(料金は上がる)

- ユーキャン

- テキスト通信

- テキスト中心に効率的に試験対策が進められる!(模擬面接なし)

- 料金目安:54,000円~89,000円

- 大栄(公務員試験)

- 教室/オンライン

- 校舎数が多く、通学制が良い方におすすめ!充実の試験対策が可能!

- 料金目安:約30万~50万円

※時期により異なる

- TAC

- 通信/通学

- 実績バツグンの大手有名予備校!充実の指導&サポート!

- 料金目安:約22万~55万円(入学金10,000円)

まとめ

数的処理は、公務員試験での出題数も多く、対策していないと得点が難しい科目です。

勉強法としては、良質な問題集を1冊購入し、問題演習を中心に繰り返し学習することが効果的。

畑中敦子シリーズは公務員受験生から人気も高く、僕の知人にも使っていた人は多いです。

数的処理は、実績のある問題集で、十分な時間を取って対策していきましょう!

公務員試験合格を目指すなら、数的処理は今すぐにでも取り掛かって、継続的に学習していくことをオススメします。