~本記事のテーマ~

- 市役所の教養試験って何?どうやって対策するの?

- 市役所教養試験の捨て科目って?

- 市役所の筆記試験を合格する勉強法は?

市役所を目指しています!

教養試験対策は、どうやって進めたらいいでしょうか?

勉強法を教えてください。

そんな疑問にお答えします!

市役所など公務員を目指す方にとって、教養試験はまず通過するべき第一関門。

膨大な範囲の勉強となるため、やみくもに取り組んではいけません。

しかし、「教養試験対策って、どうやって進めたらいいの・・・?」とお困りの受験生も多いでしょう。

そこで本記事では、市役所の教養試験について詳しく紹介していきます。

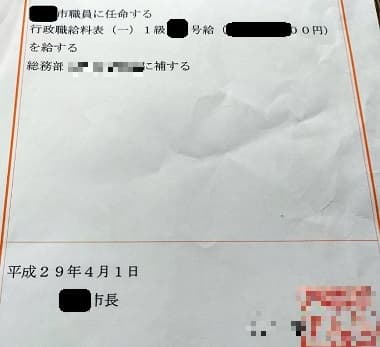

民間⇒市役所転職の経験を持つ僕が、教養試験の勉強法を徹底解説しますので、ぜひご参考にしてください!

市役所は、教養試験突破が必須!

万全の筆記対策で臨みましょう!

▼まずは公務員試験の全体像を知る!

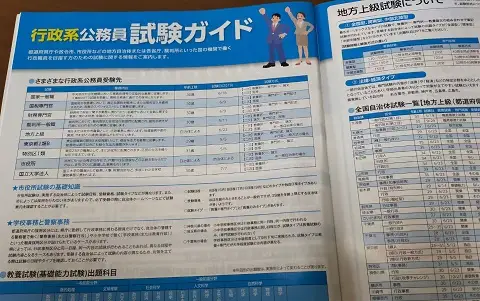

公務員試験を目指すなら、まずは試験の全体像を把握することから!

予備校クレアールの資料請求(無料)では、講座の宣伝だけでなく、試験情報・対策方法などの情報が満載です。

公務員試験の全体像がすぐに分かるので、スタートでライバルたちに差をつけられます!

▼クレアール資料請求で試験情報をチェックする!

予備校の資料請求って、「その後の勧誘がひどいんじゃない?」といった心配もありますが、クレアールはそういったことはなかったです。

安心して、お得な資料をゲットしておくと良いかと思います。

※クレアールは、資料請求で受講料に使えるクーポン等が付くこともあるので、もらっておいて損はないでしょう!

市役所の教養試験とは?

市役所の教養試験とは、筆記試験の中でも「一般的な教養」が試される試験。

「択一」と「記述(論文試験)」があります。

~市役所採用試験~

- 筆記試験

- 教養試験

- 択一試験 ⇐本記事で解説!

- 記述試験(論文試験)

⇒論文対策はこちらで解説!(サイト内リンク)

- 専門試験

- 択一

- 記述(※市役所試験ではほぼない)

- 教養試験

- 人物試験

本記事では、一般的に「教養試験」と言われる「教養択一試験」について詳しく解説します!

教養試験の概要!

市役所採用試験で実施される教養試験は、簡単に言うと、高校などで勉強する「国語、数学、理科、社会、英語」の内容。

教養科目の習熟度を、択一式(マーク式)で問われる試験です。

- 国語系

国語、文章理解(現代文、古文) - 数学系

数学、数的理解、判断推理、資料解釈 - 理科系

自然科学(物理、化学、生物、地学) - 社会系

社会科学(政治、法律、経済、社会)、人文科学(日本史、世界史、地理、思想) - 英語系

文章理解

教養試験(択一)は、公務員試験全般で実施されるため、ほとんどの受験生ががっつり勉強する試験科目となります。

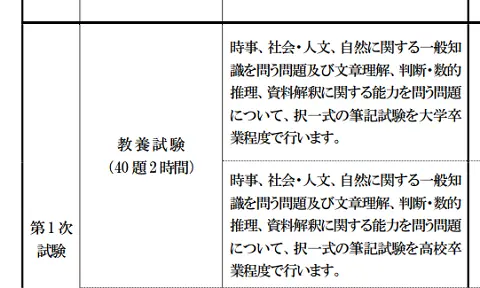

【市役所の要綱】教養試験の実施状況!

実際の市役所採用試験における「教養試験」の内容を見てみましょう!

教養試験の内容は、各自治体で異なりますが、どこの市町村においてもだいたい同様の試験となっています。

上に紹介した科目の出題となっているのが分かります。

教養試験は、ほとんどの市役所で実施される試験。

あなたが目指す自治体の試験要綱をチェックしておきましょう!

教養試験突破に必要な勉強時間!

市役所採用試験の合格に必要な勉強時間は次のとおり。

- 筆記が「教養試験のみ」の市役所(専門試験なし)

⇒500~1000時間 - 筆記が「教養試験&専門試験あり」の市役所

⇒1000~1500時間

※一般的に言われる勉強時間

公務員試験対策の中で、もっとも勉強時間を要するのが、教養試験&専門試験の筆記対策。

中でも教養試験は、どの公務員になる場合にもほぼ課される試験です。

膨大な範囲の学習となり、数百時間の勉強時間が必要となりますが、コツコツ取り組んでいきましょう!

【鉄則!】市役所の教養試験対策は捨て科目を作る!

では、市役所の教養試験対策を行う上で、重要なポイントを見ていきましょう!

教養試験の合格に必要なこと!

まずは、市役所の教養試験を突破するために重要なことをチェックしていきましょう。

- 満点を目指さない

- 重点科目・捨て科目を作る

市役所の教養試験では、「満点」を目指してはNGです。

最近は、「リセット方式」を取り入れる自治体も増えてきており、1次試験はボーダーを切らなければOKという考え方もあります。

~リセット方式~

- 1次試験

⇒不合格者を決める - 2次試験

⇒1次通過者の得点をリセットして、2次試験の成績のみで合格者を決める

リセット方式を取り入れてない自治体でも、2次試験の「面接」では、かなりウエイトを占める傾向はあるでしょう。

市役所の教養試験は、足切りされないことを重視すると良いかと思います。

とくに面接は、最終の合否を決める試験のため、副市長などの重役の方が出席されます。

「鶴の一声」ではないですが、機械的に採点される筆記試験よりも、重要度が高いのは必然でしょう。

教養試験の配点傾向!

市役所の教養試験対策でもっとも重要なことは、「捨て科目」を作ること。

教養試験対策は膨大な範囲の学習になるため、戦略的に得点することが重要です。

重要な科目に注力して効率的に得点し、基本的にはボーダーを超えるような勉強をしましょう。

まずは、市役所の教養試験で出題される科目別の「出題数」を把握することから!

出題数の多い科目を「重点科目」として、優先的に勉強時間を費やすと良いでしょう!

~市役所教養試験の出題傾向(配点)~

| 出題科目 | 出題数 | 試験対策 |

|---|---|---|

| 文章理解 現代文/英語 | 6 | 超重点 |

| 判断推理 【数的処理】 | 8 | 超重点 |

| 数的推理 【数的処理】 | 4 | 超重点 |

| 資料解釈 【数的処理】 | 2 | 重点 |

| 社会科学 法律・政治/経済/社会/時事 | 9 | 重点 |

| 自然科学 数学/物理/科学 /生物/地学 | 6 | 捨て科目 候補 |

| 人文科学 日本史/世界史/地理 | 5 | 捨て科目 候補 |

| 合計 | 40 ※全必須 |

※市役所A日程(地方上級と類似)・B日程・C日程で、若干傾向は異なる。

市役所は、試験日程や年度によって、科目ごとの出題数は異なることはありますが、ざっくり上記のような配点傾向があります。

この出題傾向から、重点的に学習する科目、捨て科目を決めていくと良いでしょう!

【市役所の教養試験】重点科目はコレ!

先にも述べたとおり、市役所の教養試験には出題傾向があります。

全科目、まんべんなく学習するのではなく、重点科目を設定していきましょう!

~教養試験の重点科目(案)~

- 文章理解(現代文/英文)

⇒6/40問 - 数的処理(判断推理/数的処理/資料解釈)

⇒14/40問 - 社会科学

⇒9/40問

※専門試験の法律・経済・政治・社会の内容とかぶる

市役所の教養試験対策を行うとき、誰もが口をそろえるて重点科目と言うのが「文章理解」「数的処理」「社会科学」です。

これらだけで、全40問中、7割以上(29問)の配点比率となります。

市役所以外の公務員試験においても、文章理解・数的処理の出題数は多く、試験対策の中心になってくるでしょう。

また、社会科学は出題数が多いだけでなく、専門試験の「法律・経済・政治・社会」の内容とかぶります。

専門試験がある市役所なら、うまく学習を進めれば一石二鳥となるでしょう。

【市役所の教養試験】捨て科目はコレ!

続いて、市役所教養試験の捨て科目を見ていきましょう!

~教養試験の捨て科目(案)~

- 自然科学(数学/物理/科学/生物/地学)

⇒6/40問 - 人文科学(日本史/世界史/地理)

⇒5/40問

僕なら、この2つの分野は捨て科目にします!

自然科学と人文科学で、全40問中11問あるので、

「けっこう出題数あるじゃん・・・。捨て科目にしていいの?」

と思う方もいるかもしれません。

結論、これらはコスパが悪いので、捨て科目にするのがおすすめ!

高校で習う科目がひろ~く出題され、対策するのにかなりの時間を要します。

もし、これらの科目を対策する場合、得意な分野をサラッと取り組むくらいにして、試験直前に「過去問」を解いておくとよいかなと思います。

【市役所の教養対策】科目別の勉強法!

市役所の教養試験対策について、科目別の勉強法を見ていきましょう!

基本的な勉強法としては、「問題演習⇔答え&解説をチェック」という流れを繰り返します。

公務員受験生の中では、「問題集を3周」という合言葉があります。

「問題を繰り返し解きながら覚えていく」という勉強法で、知識や考え方を定着させていくと良いでしょう!

教養科目の勉強する順番!

市役所の教養試験対策として、科目ごとの勉強する順番は大事です。

取り組む科目のオススメ順は次のとおり。

- まず取り組む科目!

⇒数的処理・文章理解 - 乗ってきたら取り組む科目!

⇒社会科学

※専門試験の法律・経済・政治・社会に取り組む! - 時間ができたら取り組む科目!

⇒自然科学・人文科学

※捨て科目にするかは検討。取り組む場合でも、科目を絞る。 - 一気に詰め込む科目!

⇒時事(社会科学)

まずは、教養試験の出題数が多い「数的処理」「文章理解」から取り組みます。

これらは、「慣れ」が必要な科目で、得点源にするために時間がかかります。

市役所試験対策を始める初期段階から、コツコツ取り組んでいきましょう!

軌道に乗ってきたら、「社会科学」を専門試験側の科目で取り組んでいきます。

「時事対策」は、最新情報が必要な科目のため、試験前年度の2月頃に発売される最新の参考書を手に入れ、一気に仕上げましょう!

数的処理の勉強法!

数的処理は、市役所教養試験を突破する上で超重要科目。

勉強法としては、「慣れる」ことです。

実際に出題された問題を解きながら、解法を定着させていきましょう!

文章理解の勉強法!

文章理解は、市役所やその他の公務員試験でも出題数が多く、重要科目となります。

勉強法としては、数的処理と同様「慣れ」が必要です。

過去問を使いながら、解法を定着させていきましょう!

社会科学の勉強法!

社会科学も出題数が多く、重要な科目です。

専門試験とかぶる内容があるので、勉強法は少しテクニックが必要でしょう。

- 専門試験の法律・経済・政治・社会を先に勉強する

- 社会科学をさらっと勉強する(時間があれば)

- 直前期に時事を一気に詰め込む

専門試験を学習する予定の方なら、上記の流れが効率的です。

社会科学の分野は、覚える知識が多いですが、問題演習しながら解説を読み、知識を増やしていきましょう!

市役所の教養試験対策におすすめの参考書!

市役所を独学で目指すなら、試験科目ごとに1冊ずつ参考書・問題集を揃えましょう!

教養試験向け参考書の選び方!

市役所の教養対策向けの参考書の選び方から。

基本的には、

- 要点整理はサラッと確認

- 問題演習⇒解答解説⇒問題演習・・・

という流れで勉強していき、「問題演習」を重点的に取り組めるものがオススメです。

過去問を解きながら学習できる「スー過去(新スーパー過去問ゼミ)」は、有名どころの問題集です。

「参考書・問題集に迷ったらスー過去」という選び方でも良いですが、しっかり使いこなすことが重要。

教養試験対策のおすすめ参考書!

市役所の教養試験におすすめの参考書(問題集)は、ざっくりと次のとおり!

- 数的処理

⇒畑中敦子シリーズ「ザ・ベスト」 - 時事(社会科学)

⇒「速攻の時事」 - その他、文章理解等

⇒「新スーパー過去問ゼミ」(スー過去)

数的処理と時事対策以外は、スー過去でOKでしょう。

スー過去は王道の参考書として有名ですので、「迷ったらコレ」的な選び方でもハズレることはないです。

(※2022年現在、スー過去「6」が最新版。)

市役所の教養試験向け参考書は、下記事で詳しく解説しています!

筆記対策には過去問演習も重要!

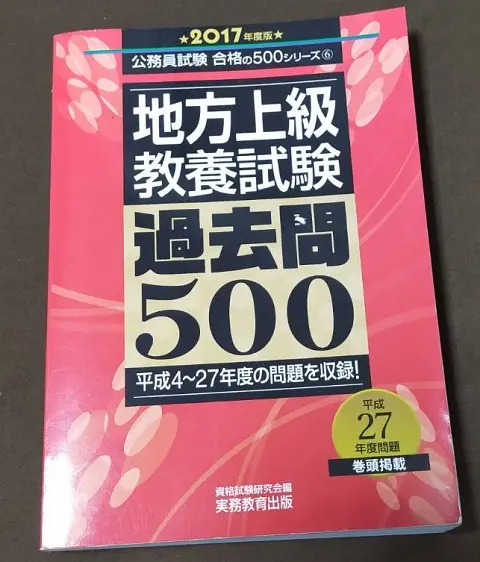

市役所などの公務員試験合格を目指すなら、過去問対策は重要。

スー過去等の参考書でも、過去問を使った学習はできますが、試験直前期には徹底的に過去問演習すると良いでしょう!

オススメは「過去問500」。

過去問の掲載量が多く、直前期の問題演習に最適です。

各公務員ごとにあるので、目指す職種によって揃えておきましょう!

(※最新版の発売は、試験前年度の直前期である2月頃です。まずは旧版を手に入れて、問題をチェックしておくのもあり!)

筆記試験の土台作りにスタディサプリもおすすめ!

英語学習や小・中・高校生の勉強に人気のスタディサプリ。

「高校講座」の中に、「公務員試験対策」の一部を扱った講座が開講されています。

スタディサプリ公務員対策講座の内容は、以下のとおり。

~公務員対策講座(高校講座)~

- スタンダードレベル数的推理 10講

- スタンダードレベル判断推理 8講

- スタンダードレベル政治経済<政治編> 5講

- スタンダードレベル政治経済<経済編> 5講

※授業動画とテキスト(ダウンロード可)で構成。

※高校講座、大学受験講座なども含めて、4万本以上の授業動画が見れる。

⇒月額2,178円(税込)

※無料体験あり!

≫スタディサプリ(高校)

![]() (公式HP)

(公式HP)

教養試験の重点科目である数的推理・判断推理(数的処理)について、基礎的な部分から学べます。

試験対策スタート時に、さらっと学習しておくのがおすすめですね!

政治・経済もつまづきやすいところですので、土台作りに最適。

スタサプ公務員対策講座は、大学受験講座(高校講座)の一部にある形となっており、高校講座の動画もすべて見ることができます。

充実の内容で月額2,178円と安価な価格ですが、無料体験もあり。

まずは、無料でさくっと数的処理のノウハウを学ぶのも良いですね。

\無料でお試し可能!基礎作りにおすすめ!/

![]()

(※タップで公式HPへ)

【市役所合格に向けて】採用試験の全体像を把握しよう!

市役所等の公務員試験合格を目指す上で、大事なことをまとめます。

公務員試験にチャレンジするなら、まずは全体像を知ることが超重要です。

地方公務員である「市役所」を目指す際に、見ておくべきポイント(全体像)は次のとおり!

- 市役所採用試験の流れ(内容・日程等)

- 市役所のボーダー(合格ライン)

- 市役所の試験対策方法

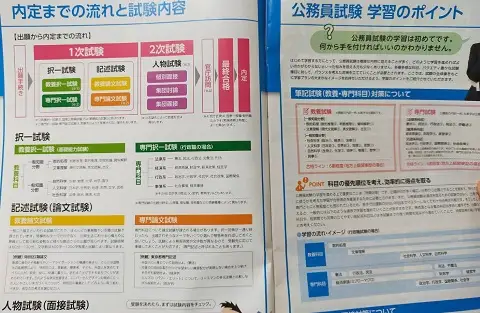

市役所採用試験の流れ(内容・日程等)を知ろう!

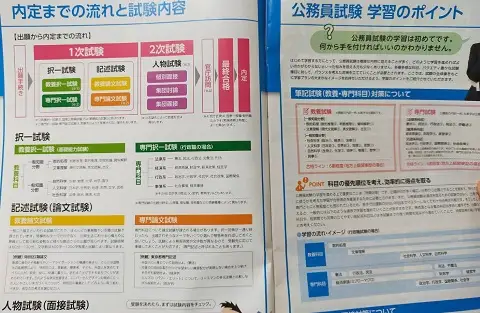

基本的に、市役所採用試験は、

- 第1次試験

⇒教養(択一)・専門(択一)試験 - 第2次試験

⇒論文(教養)・面接試験

といった流れです。

自治体によっては、集団面接・集団討論・グループワーク等を実施することも。

市役所合格を目指すなら、「どんな試験があるか?」、「試験科目は?」、「試験日程は?」などといったことはしっかり把握しておきましょう!

公務員試験の全体像を知るなら、予備校のパンフレット請求がオススメ!

クレアールやLECといったところの資料請求(無料)でもらえるパンフレットは、公務員試験までの流れや試験科目等の情報が見やすくなっています。

公務員予備校クレアールの資料

試験対策のスタートが切りやすくなるでしょう!

▼クレアールの資料請求で公務員試験の情報を集める!

(※公式HP)

\クレアールは受講料クーポンがもらえることも!/

▼大手LECの資料請求で公務員試験の情報を集める!

(※公式HP)

公務員試験はライバルたちとの戦いです!

市役所に合格するなら、「効率」&「行動力」が大事!

公務員予備校の資料で、効率的に情報収集しましょう!

市役所のボーダー(合格ライン)を把握しよう!

市役所採用試験の合格を目指すなら、ボーダーは把握しておくべき。

目指す試験の合格点や平均点を知っておけば、何をどれくらい勉強する必要があるのかが明確になります。

ただし、市役所の試験結果(合格点・平均点等)は公表されていないので、最低でも6割以上は得点できるように対策しておくべき。

各自治体の倍率・難易度をチェックしつつ、試験対策に臨みましょう!

市役所の試験対策方法を決めよう!

市役所合格に向けて、試験対策方法を検討する必要があります。

- 予備校(通学・通信) ⇒おすすめ!

- 独学

- 通信教育

独学で市役所を目指すなら、参考書をひととおり手に入れて、コツコツ勉強を進めます。

ただし、市役所合格を目指すなら、公務員予備校の利用がおすすめ!

市役所採用試験は、公務員の中で比較的難易度はやさしいと言われますが、倍率は決して低くありません。

独学よりも予備校利用で、確実に合格ライン突破を目指す方がベターでしょう。

通信教育なら「ユーキャン」などが有名ですが、国家一般職や地方上級、市役所といったスタンダードな試験対策向けの講座を持ちます。

そのため、「市役所を独学で目指そうと思っていた」という方なら、ユーキャンの教材を使って、効率的に学習を進めるのはあり!

予備校と比べて、圧倒的安価に教材が手に入るので検討の価値はあるかと思います。

▼ユーキャン公務員講座をチェックしてみる!

(資料請求がおすすめ!)

\ユーキャンの楽天市場での購入がお得!(ポイント還元)/

|

まとめ

市役所の教養試験とは、筆記試験の中でも「一般的な教養」が試される試験。

教養試験(択一)は、膨大な範囲の学習となるため、重点科目・捨て科目を作ることが重要です。

中でも、数的処理・文章理解・社会科学は出題数も多く重点科目となりますが、対策に時間がかかります。

コツコツ取り組み、試験本番では得点源にしたいところですね。

教養試験対策は戦略的に学習し、効率的に得点して市役所合格を目指しましょう!

~市役所の試験対策記事~

▼市役所のなり方を紹介!

▼市役所向けにおすすめ予備校!

▼市役所への勉強法!

準備中!

▼市役所の難易度(倍率・ボーダー)!

▼市役所の教養・専門科目!

▼市役所教養試験におすすめ問題集!

▼市役所の履歴書・エントリーシート対策!

▼市役所の面接対策!

▼市役所の集団面接対策!

▼市役所の面接カード対策!

準備中!

▼民間から市役所転職の秘訣!(社会人向け)

~市役所の仕事関連記事~

▼市役所の仕事内容を紹介!

▼市役所のやりがい!

▼市役所に向いている人を紹介!

▼市役所の年収・給料事情を紹介!

▼市役所のボーナスを紹介!

▼市役所の退職金を紹介!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2693b4e6.11cf2124.2693b4e7.44a4c841/?me_id=1194161&item_id=10000387&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fu-can%2Fcabinet%2Fitem%2Fitem_1380.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)